Simuler le phénomène d'îlot de chaleur urbain

Îlot de chaleur urbain

Commune

- Évaluer l'impact spatial et temporel de l'effet d'îlot de chaleur urbain à l'échelle de la ville, en prenant en compte les phénomènes physiques et climatiques locaux.

- Analyser des scénarios prospectifs pour évaluer l'impact de politiques urbaines et d'aménagements sur la gestion de la chaleur en ville.

La méthode

La simulation territoriale, une approche experte dans l'évaluation de l'effet d'îlot de chaleur urbain et de son évolution temporelle, repose sur le calcul minutieux des phénomènes physiques et climatiques locaux. Cette méthodologie est essentielle pour concevoir des scénarios urbains prospectifs et évaluer l'efficacité des politiques d'aménagement face au changement climatique. Des outils issus de la recherche comme le modèle TEB (Town Energy Balance), ainsi que d'autres modèles tels que MESO et NH SURFEX, permettent une analyse détaillée des impacts à différentes échelles. Ils prennent en compte une multitude de paramètres, comme les processus hydrologiques, les effets d'ombrage, le bilan énergétique des bâtiments, ou encore le confort humain. Des simulations plus spécifiques peuvent être envisagées, par exemple avec le modèle Arps-canopy qui se concentre sur l'influence de la végétation sur le comportement thermique d'une zone donnée.

Le besoin

- Identifier les secteurs les plus exposés au phénomène d'îlot de chaleur urbain.

- Vérifier l'impact des aménagement urbains sur les risques liés au changement climatique (inondations, fortes chaleurs, etc.)

- Observer les phénomènes d'îlot de chaleur urbain sur le long terme pour répondre de manière éclairée aux enjeux de planification et d'aménagement urbain.

Les indicateurs étudiés

Les simulations permettent d'obtenir des résultats avec une variabilité spatiale et temporelle des valeurs physiques suivantes :

- température de l’air

- vents

- hygrométrie

- indices de stress thermique (espace urbain)

- consommations énergétiques du bâti (bâtiment)

Avantages

- Cette méthode propose un diagnostic complet de l’îlot de chaleur urbain et du stress thermique à l’échelle d’un territoire.

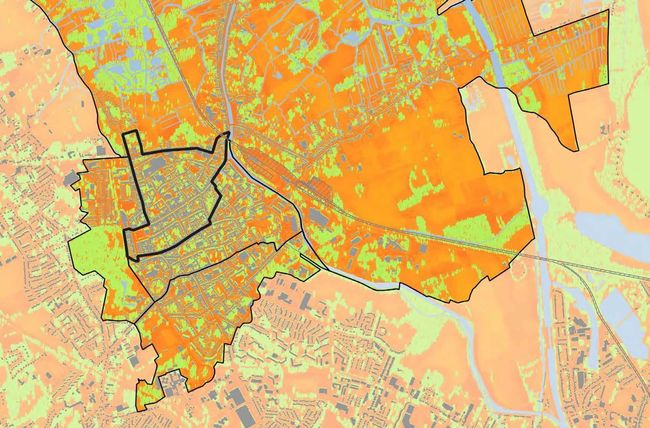

- Elle permet de cartographier la répartition spatiale du phénomène d’ICU, ainsi que sa variabilité temporelle (quotidienne, saisonnière) des températures et autres grandeurs physiques.

- L’intérêt de la simulation est de pouvoir comparer des scénarios d’évolution du tissu urbain et des aménagements pour aider efficacement les politiques publiques.

- Ces modèles permettent aussi d’établir des prospectives climatiques pour évaluer l’impact du changement climatique sur un territoire.

Points de vigilance

- Ce type de simulations nécessite une ingénierie très qualifiée, souvent prise en charge par des organismes de recherche, et des temps de calcul assez long.

- Le microclimat urbain reste un phénomène complexe à simuler, les modèles simplifient le réel : l’enjeu est de comparer les scénarios.

- Les valeurs obtenues par simulation restent toujours moins réalistes que des mesures in-situ.

- La résolution ne peut être inférieure à 100 mètres. La forme urbaine et la végétation sont représentées de manière assez approximative, en raison du maillage des résultats.

Découvrir les projets de diagnostics réalisés

Mise en œuvre

- Collecte des données, définition et saisie des hypothèses de modélisation

Sur la base des données de morphologie urbaine ou des zones climatiques locales, la forme urbaine est simplifiée par ses caractéristiques moyennes (rugosité, albédo...) sur des mailles de l’ordre de la centaine de mètre.

Ces données sont couplées à un modèle numérique de l’atmosphère et du climat local. Les épisodes météorologiques modélisés sont choisis avec la collectivité, par exemple : une journée estivale "classique" et une journée caniculaire "extrême".

- Réalisation de la simulation de référence

La simulation est lancée à partir des situations météorologiques de références choisies. Le modèle calcule le bilan énergétique de la ville avec son atmosphère, et prend en compte : le flux radiatif (lié au soleil et l’albédo des surfaces), le flux de chaleur sensible (conduction), le flux de chaleur latente (évaporation de l’eau et des végétaux) et le stockage de chaleur (inertie thermique des matériaux). Les résultats d’évolution de l’effet d'îlot de chaleur urbain (différence de température d’air) et du stress thermique ressenti par les habitants (indice UTCI - Universal Thermal Climate Index) sont produits pour l’épisode météorologique choisi et sur une maille de 100m.

- Simulation de scénarios d’adaptation

L’étude peut être approfondie en choisissant, avec la collectivité, des scénarios d’adaptation dont elle souhaite évaluer l’impact (végétalisation, modification des matériaux, etc.) Cela nécessite de modifier les données saisies dans le modèle numérique. La comparaison des résultats entre la simulation de référence (étape 2) et la simulation avec scénario d’adaptation permettra d’évaluer directement l’impact et le degré d’efficacité de la stratégie d’adaptation envisagée sur l’effet d'ICU et le stress thermique.

Matériel et données nécessaires

Données météorologiques territorialisées

Données de morphologie urbaine et d’occupation du sol (maillage entre 250 et 100m)

Outils de modélisation numériques issus de la recherche permettant le calcul des échanges énergétiques de la ville et son atmosphère : Town Energy Balance (TEB) et MESO-NH

En savoir plus

- Strasbourg, Diagnostic de l’îlot de chaleur urbain (Météo France)

- Toulouse, Atlas climatique de l’ICU (projet MApUCE)

Méthodologies associées

Consultez les méthodologies de diagnostic associéesCrédits

TRIBU, Crédit image Météo France