Comparer les zones climatiques homogènes d'un territoire

Îlot de chaleur urbain

Commune

- Classer le territoire en zones climatiques homogènes selon leurs caractéristiques morphologiques et climatiques.

- Analyser les comportements climatiques spécifiques de chaque zone pour mieux comprendre leur impact local.

La méthode

La méthode des zones climatiques locales ou local climate zones (LCZ) est la plus connue et la plus utilisée à l'international. Cette approche simple, développée par les chercheurs I. D. Stewart & Oke, consiste à catégoriser les tissus urbains selon leur comportement climatique. Partant du constat qu’il y a une relation entre le climat local et les caractéristiques morphologiques d’un secteur, 17 zones climatiques locales ont été crées dont 10 zones de type bâti et 7 zones de type non bâti, représentant chacune des comportements climatiques spécifiques. L’intérêt de cette classification est d’identifier et de comparer au sein d’un territoire, des zones climatiques homogènes à partir d’un jeu d’indicateurs disponible dans les bases de données urbaines.

Le besoin

- Avoir une première lecture des secteurs à enjeux et sur lesquels pousser les analyses (via la pose de capteurs, par exemple).

- Évaluer simplement l'impact d'un aménagement urbain.

- Documenter un territoire d'étude donné et illustrer la diversité des tissus urbains au sein d'une ville.

Les indicateurs étudiés

Les zones climatiques locales sont définies à partir d’indicateurs multicritères :

– Indicateurs morphologiques : facteur de vue du ciel (angle solide de ciel vu), le ratio de rue canyon (ratio de hauteur par la largeur de rue), la hauteur moyenne des bâtiments et la classe de rugosité du terrain ;

– Indicateurs d’occupation du sol : part de surface bâtie, part de surface imperméable et part de surface perméable ;

– Indicateurs thermiques : capacité d’échange thermique, albédo de surface (réflectivité de l’énergie solaire) et flux anthrogénique (lié aux activités humaines).

Avantages

- La méthode est facilement réplicable, car elle mobilise des données urbaines et géographiques facile à obtenir et ne nécessite pas d’instrumentation.

- Elle permet de cartographier le territoire en donnant une première lecture des comportements climatiques, et constitue un bon préalable à l’intégration des enjeux climatiques dans les documents de planification et d’aménagement

- Les indicateurs décrivant les LCZ sont également utiles pour des analyses urbaines et environnementales (hauteur bâtie, taux d’imperméabilisation, végétalisation, etc.)

- La cartographie LCZ et ses indicateurs constituent un premier pas pour créer une cartographie de l’intensité de l’îlot de chaleur par interpolation spatiale des données de mesures ou par simulation climatique.

Points de vigilance

- La classification peut être complexe dans le cas de secteurs avec une hétérogénéité de tissus urbains.

- Cette méthode ne constitue pas en elle-même une cartographie de l’îlot de chaleur.

- Un accompagnement scientifique et technique pour lire et exploiter les données peut être nécessaire

- La méthode ne prend pas en compte l’influence des reliefs et des vents dominants

- La résolution d’analyse ne peut pas être inférieure à 100m.

Découvrir les projets de diagnostics réalisés

Mise en œuvre

- Collecte des données et création du zonage géoclimatique

Les données territoriales de morphologie urbaine et d’occupation des sols sont intégrées au sein d’une base de données géospatialisées (SIG). La création du zonage géoclimatique consiste à découper le territoire d’analyse en unités de 100m x 100m environ. Ces unités doivent présenter des caractéristiques typo-morphologiques et environnementales relativement uniformes.

- Classification des LCZ par géotraitement multicritères

L’étape suivante consiste à calculer des indicateurs morphologiques et d’occupation du sol pour chaque unité urbaine créée (cf. rubrique "indicateurs"). La combinaison de ces indicateurs permet de classifier chaque unité urbaine dans la zone climatique locale adaptée. Des outils et méthodes développés par la recherche existent : par exemple, LCZ Generator, WUDAPT, Geoclimate. Le Cerema a déployé une plateforme en ligne qui fourni les LCZ des collectivités françaises de plus de 50 000 habitants.

- Exploitation et restitution des résultats

La caractérisation des unités urbaines en LCZ permet de présupposer les zones sensibles ou plus contributrices à l’ICU. Les cartographies produites des LCZ et de leurs indicateurs descripteurs constituent un socle de connaissance à partager. Une analyse par des experts et une acculturation aux enjeux est essentiel pour les comprendre. La cartographie permet d’identifier les secteurs les plus pertinents pour réaliser des mesures de température qui permettront de préciser la sensibilité des différentes zones exposées à l’effet d'îlot de chaleur urbain et de réaliser une cartographie intégrant des données de température.

Matériel et données nécessaires

Système d’information géographique (SIG)

Données géomatiques sur l’occupation des sols, la morphologie urbaine, les fonctions urbaines (IGN BD Topo, OpenStreetMap; OCS, urban atlas ou base de données territoriales)

Images satellites : (LANDSAT ou équivalent) et orthophoto

LCZ Generator : Base de données et méthode semblable à WUDAPT avec une simplification des process de classification.

WUDAPT (Word Urban Database And Access Portal Tools) : base de données internationale participative des LCZ et méthodologie

Geoclimate : Outil open-source développé par le LabSTICC (France)

SatLCZ : Outil open source de classification LCZ développé par le Cerema dans le cadre du projet SCO.

En savoir plus

- Lorient, Cartographie LCZ (Intermezzo)

- Chambéry, Étude de l’îlot de chaleur urbain - Phase 1. Diagnostic (TRIBU)

- Dijon, Projet SAVE-IFU (ADEME)

- Libourne, Identification de la vulnérabilité des quartiers au phénomène d’ICU (CEREMA)

- Toulouse, Atlas climatique de l’ICU (projet MApUCE)

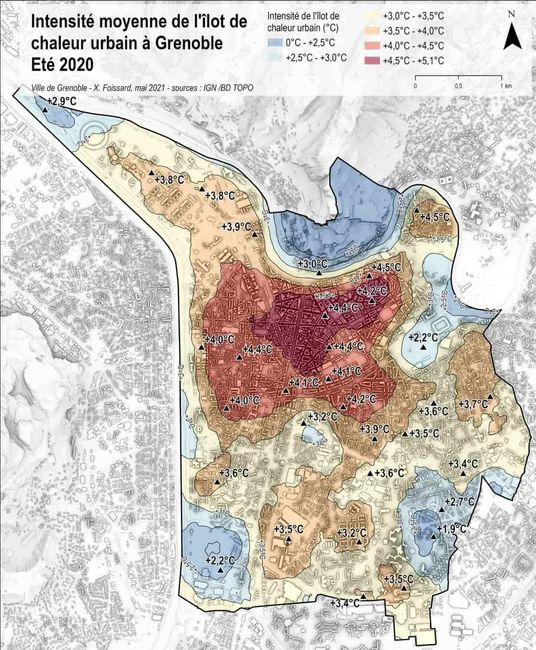

- Grenoble - Xavier Foissard - Mesures fixes et régression multicritères (projet CASSANDRE)

Méthodologies associées

Consultez les méthodologies de diagnostic associéesCrédits

TRIBU, Crédit image Cerema